大宰府政庁跡

だざいふせいちょうあと □福岡県太宰府市

<1300年の時を超える、壮大な史跡。>

7世紀から12世紀にかけて九州統治の中心だった「大宰府政庁跡」。現在は広大な芝生が広がる史跡公園として整備され、春には桜が咲き誇る花見の名所です。礎石が並ぶ様子から、当時の壮大な建物を想像できます。また、菅原道真公が左遷された地であり、天神信仰のはじまりの地ともいえる場所です。本記事では、大宰府政庁跡の魅力やアクセス、そして実際に訪ねて分かったオススメ情報などを詳しく紹介します。

所要時間:30〜45分(見学・散策)

1300年の時を超える、壮大な史跡。

太宰府天満宮から西へ約2kmほどの場所にある「大宰府政庁跡」。7世紀から12世紀まで、朝廷の西の最高機関として九州統治の中心となっていました。今は壮大な敷地に芝生が広がり、かつての建物の礎石などが残る史跡です。とにかく広くて開放感いっぱいの公園として、家族連れにも人気のスポットでもあります。特に春には敷地全体に桜の花が咲き誇り、花見の名所としても親しまれています。

史跡7世紀から12世紀まで、朝廷の西の最高機関として九州統治の中心となっていた。かつての建物の礎石などが残る。

国の特別史跡に指定されている。

車止めには太宰府天満宮の象徴でもある梅が描かれている。

7世紀に、朝廷の西の最高機関として。

太宰府市や太宰府天満宮は「太宰府」と書かれますが、この大宰府政庁跡に関しては「大宰府」ということで「大」の字が使われます。これはもともとこの地に政庁として置かれた時に「大宰府」と表記されていたことによります。

「大宰」とは外交・軍事上重要な地域に置かれた役職の名称で、中央から遠く離れた地で広い地域を統治する地方行政長官のことです。大宰府とはまさにその「大宰」が執務する政庁である、その分野は日本の西を守る防衛、アジア大陸との交渉の窓口、各地域の統治まで多岐に渡るものだったといいます。

全体では約2km四方の広さがあったのだそう。中央から遠く離れた地で広い地域を統治する地方行政長官「大宰」が置かれた。

配された礎石から、往時を想像する。

そのようなことから大宰府はかなり大きな計画で建設され、全体では約2km四方の広さがあったそうです。碁盤の目のように街路が走る様子はさながら当時の平城宮のようであったと言われています。なので大宰府政庁跡を訪ねてみると、奈良の平城宮跡と同じような風格が感じられます。

現在史跡として見られる大宰府政庁跡は、南大門跡から北のエリア。回廊で囲まれたこの場所では政務や儀礼、また東アジア諸国からの客人の歓待が行われました。配置されている礎石から、どのような建物があったのかを想像するのも楽しいものです。

中心部は回廊で囲まれ大きな建物が建ち並んだといい、発掘調査により判明した場所には礎石が再現されている。

正殿の後ろに配されていた「後殿跡」。

大宰府政庁跡から南方面を望む。

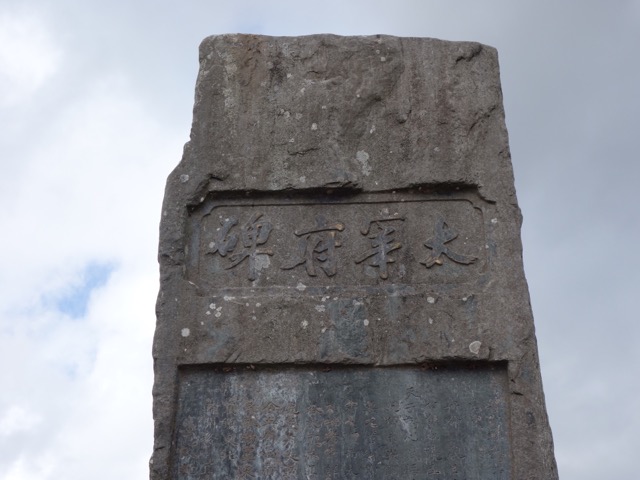

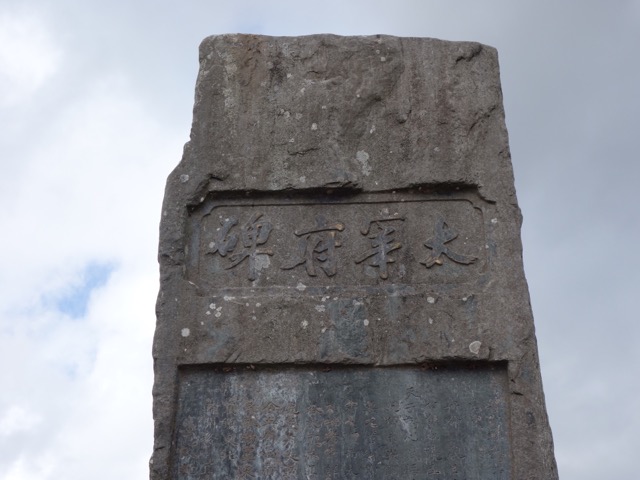

象徴的に佇む、3基の石碑。

敷地全体の中央付近に周囲より一段高くなった場所があり、一本の木と3基の石碑が建っています。ここが大宰府政庁の正殿の跡地になります。北側に岩屋山(標高281m)を背景として、石碑はとても象徴的に佇んでいます。3基あるのは建てられた時代が違うそうで、左から1880年建立の「太宰府址碑」、1871年建立の「都督府古趾碑」、1914年建立の「太宰府碑」。いずれも大宰府政庁跡の史跡としての価値を顕彰するために九州の名士が建てたものです。3基が並び建つ様子はシンボリックで、1300年前に思いを馳せる気持ちにさせてくれます。

正殿の跡地には3基の石碑が建っている。北側に岩屋山を背景として、石碑はとても象徴的に佇んでいる。

石碑はそれぞれ別の時代に建立された。

1871年建立の「都督府古趾碑」。

1914年建立の「太宰府碑」。

「南門跡」にも古い石碑が建っている。

天神信仰の、はじまりの地。

また太宰府と言えば菅原道真のことを思い出さずにはいられません。かねてから大宰府は中央で失脚した人物の左遷先といった風潮があり、藤原広嗣、玄昉、阿保親王などが左遷されてきました。平安時代にはそういった風潮が強まり、菅原道真もまたそのひとりで901年に「大宰員外帥」として左遷されてしまいます。その2年後には失意のままにこの地で没してしまうわけですが、その後現代に至るまで学問の神様としての信仰は、この場所がはじまりと言っても過言ではありません。大宰府政庁跡には彼の歌碑が設置され、「東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとて春な忘れそ」というあまりにも有名な歌が顕彰されています。敷地の片隅に梅の花が咲いていたのが印象的でした。

太宰府と言えば菅原道真が左遷された場所としで有名。901年に赴任し、その2年後に失意のままこの地に没した。

「東風吹かば〜」の有名な歌碑と梅の花。

大宰府政庁跡は梅や桜の名所として知られる。

歴史的な価値が、再認識されている。

大宰府は鎌倉時代に終焉を迎えます。担っていた役割は博多に移され、やがて荒廃します。建物は破却されて朽ち果て、坊条制が発達した街区もやがて野に帰していきました。江戸時代には跡形もないほどに往時の繁栄は失われてしまったのです。

明治時代以降に大宰府の歴史的な価値が再確認され、史跡公園として整備、現代では国の特別史跡に指定されています。入口付近には「大宰府展示館」があり、「西の都」と呼ばれた太宰府の歴史紹介や出土品の展示を行なっています。またVRで当時の様子を見られるアプリも。太宰府天満宮に隣接する「九州国立博物館」では大宰府が隆盛していた頃の模型も展示されているそうで、奥が深い大宰府のことをより詳しく学ぶ機会があります。

入口付近には「大宰府展示館」があり、「西の都」と呼ばれた太宰府の歴史紹介や出土品の展示を行なっている。

photo.

アクセスマップと交通アクセス

■公共交通機関でのアクセス

- 西鉄大牟田線:都府楼前駅下車、徒歩約10〜15分(約800 m)で到着します。

- コミュニティバス「まほろば号」「大宰府政庁跡」停下車、徒歩すぐ(料金100円/回)。

- 太宰府ライナーバス「旅人」(博多駅・福岡空港発)乗車で「大宰府政庁跡」停下車後徒歩約1分。

■車でのアクセス

- 高速道路: 九州道「太宰府IC」または福岡都市高速「水城出口」より車で約5分。

- 駐車場:

- 史跡前の市営駐車場あり(台数約40〜50台・普通車無料/バス専用駐車場は有料)。

- 注意:イベント時や駐車場混雑時は公共交通機関の利用をおすすめします。

詳細情報

| 名称 | 大宰府政庁跡 |

|---|---|

| 所在地 | 福岡県太宰府市観世音寺4丁目6-1 |

| 問い合わせ先 | 092-922-7811 | 古都大宰府保存協会 |

| 休業日 | - |

| 料金 | - |

| 駐車場 | 無料駐車場 |

| 公式サイト | https://www.kotodazaifu.net/pavilion |

| wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/大宰府 |

| 食べログ | - |

| トリップアドバイザー | https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g325587-d1423809-Reviews-Dazaifu_Government_Remains-Dazaifu_Fukuoka_Prefecture_Kyushu.html |

| LAST VISIT | 202503 |

※掲載のデータは当ページ更新時点でのものです。以後の変更や詳細な情報につきましては、ご自身でお問い合わせの上ご確認いただきますよう、あらかじめご了承ください。

情報更新日:2026年1月