観世音寺

かんぜおんじ □福岡県太宰府市

<最高の寺格を得た、九州屈指の名刹。>

太宰府天満宮の近くに位置する「観世音寺」は、創建から1300年以上の歴史を持つ九州屈指の名刹です。かつては九州最高の寺格を誇り、「天下三戒壇」の一つでもありました。現在も多数の重要文化財を所蔵しています。静寂な境内には、当時の隆盛を偲ばせる礎石などが残り、歴史のロマンを感じられます。本記事では、観世音寺の魅力やアクセス、そして実際に訪ねて分かったオススメ情報などを詳しく紹介します。

所要時間:30〜45分(参拝・見学)

最高の寺格を得た、九州屈指の名刹。

観世音寺は太宰府天満宮と大宰府政庁跡の中間にある古刹で、その歴史に裏付けされた建造物と、時の流れが染み込んだ境内の雰囲気が見ごたえあるお寺です。また重要文化財を含む多数の仏像を所蔵しており、九州地方でも指折りの名刹として知られています。しかし太宰府天満宮にはあれほどの観光客が訪れるのに、そこから徒歩15分ほどの距離にもかかわらず観世音寺を訪れる人はほとんどいません。でもその分、境内に満ちた歴史の足跡と神秘的なまでの風格をゆっくりと存分に感じ取れるのが観世音寺の魅力のひとつです。

観世音寺の本堂である「講堂」。1688年に再建されたもので、堂内には正面に聖観音立像(国の重要文化財)を安置する。

参道に入ると、雰囲気は一変する。

のどかな田園風景の中にこんもりとした森があり、そこが観世音寺の境内。大通りから森に囲まれた観世音寺の参道に入ると、あたりの雰囲気は一変します。まるで1000年くらいタイムスリップしたように、趣のある参道。少し進むと「南大門跡」「五重塔跡」と書かれた木札があり、かつて隆盛した大寺であった想像が湧いてくるし、今は草や苔に覆われてしまった礎石などが醸し出す儚さのようなものが感じられます。

大通りから森に囲まれた観世音寺の参道に入ると、まるで1000年くらいタイムスリップしたように趣のある参道が伸びる。

参道脇に礎石が残る「南大門跡」。

苔に覆われた木の根が風情を醸し出している。

時を重ねた建物と、儚さのある塔跡。

参道を抜けたところに広場があり、そこから一段高くなった場所に観世音寺の本堂である「講堂」が建っています。1688年に再建されたもので、古びた様子が印象深い建物。外から参拝するかたちですが堂内を見ることができ、正面に聖観音立像(国の重要文化財)を安置しています。

また講堂の左手前にあるのが「金堂」。こちらは1631年再建のお堂で、1959年に宝蔵(収蔵庫)が建てられるまでは国重文の仏像多数を安置していました。今は役目を終えてひっそりと佇んでいます。

金堂の向かい側にこんもりとした木立があるのですが、ここがかつて五重塔が聳えていた場所。金堂と並んで伽藍の中心を成していました。1064年に火災で失われてからは再建されず、今は一部の礎石が残されています。

1064年に火災で失われてからは再建されなかった五重塔。塔を支えた心礎が今でも残されている。

講堂の左手前にある1631年再建の「金堂」。

講堂に掛かる「観世音寺」の扁額。

境内のあらゆるものに、古い時間が染み込んでいる。

苔むした石像や石塔が立ち並ぶ。

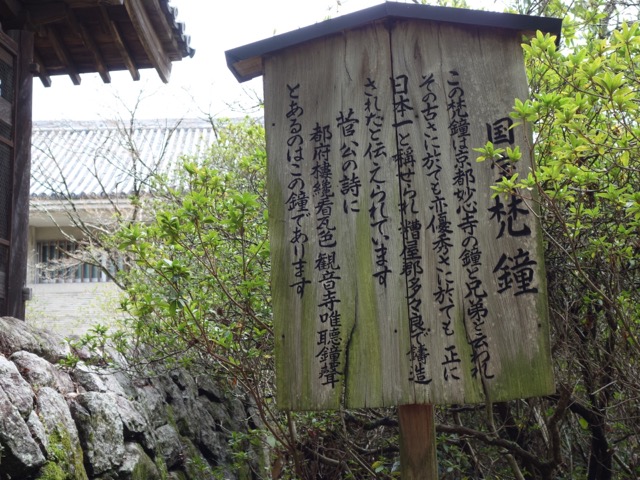

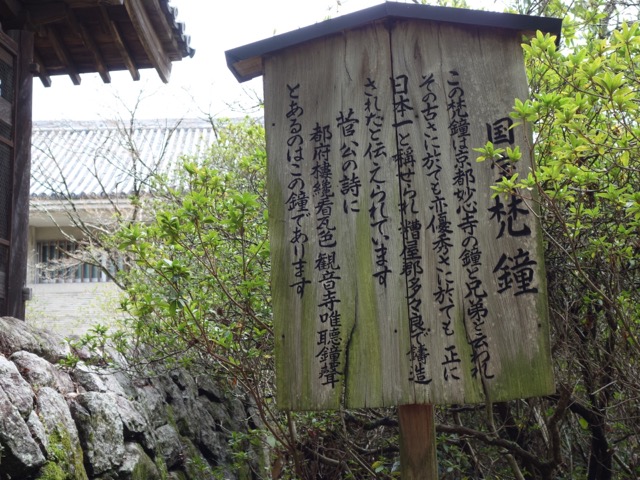

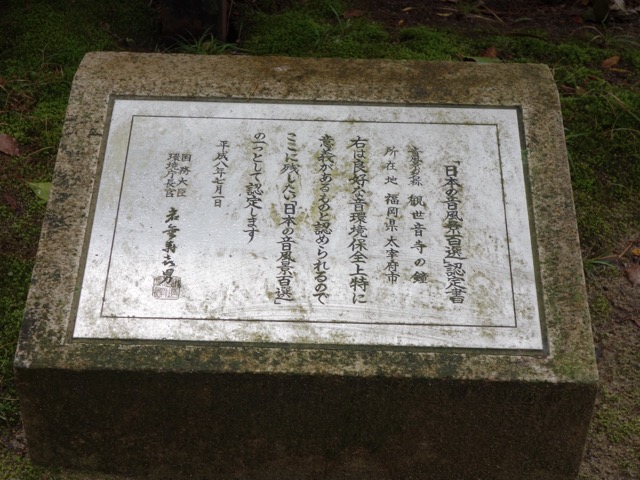

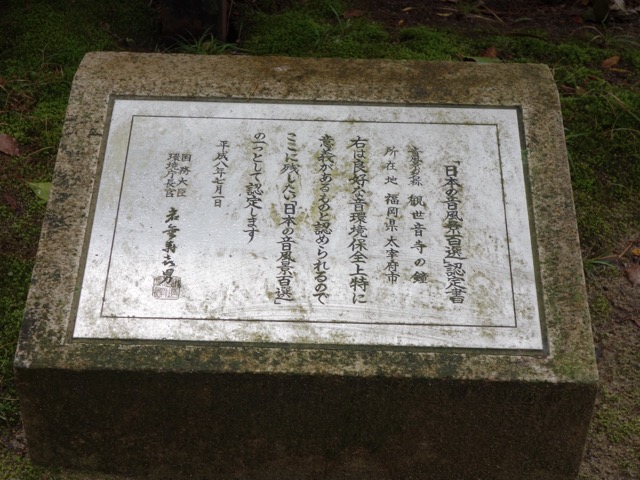

日本最古とされる、国宝の梵鐘。

その五重塔跡の隣にあるのが鐘楼。この鐘楼は観世音寺の歴史を物語るハイライトでもあります。今は九州国立博物館に寄託されているためこの鐘楼にはないのですが、観世音寺の梵鐘は京都の妙心寺、奈良の當麻寺の梵鐘と並んで日本最古のものなのです。正確な鋳造年次は不明であるものの、実は京都の妙心寺(698年)と同じ鋳型を用いて鋳造されたことが分かっているのです。観世音寺の梵鐘は国宝に指定され、この地域に響いていた鐘の音は「日本の音風景100選」にも選ばれています。またこの鐘の音のことを太宰府に左遷された菅原道真も歌に詠んでいることも、遥かなる歴史ロマンを感じます。

観世音寺の梵鐘は京都の妙心寺、奈良の當麻寺の梵鐘と並んで日本最古のもので国宝。今は石垣と鐘楼のみが見られる。

国宝の梵鐘は九州国立博物館に寄託されている。

鐘の音は「日本の音風景100選」にも選ばれている。

宝殿には、珠玉の仏像群を安置する。

また「府の大寺」と呼ばれた観世音寺では、講堂の北側には長さ100mにも及ぶ壮大な僧坊があったといい、観世音寺のかつての隆盛を忍ばせます。講堂も再建前は2.5倍もの規模があったそうです。

1959年に校倉造風の宝蔵が建設され、代々伝えられてきた珠玉の仏像群が安置されています。像高5mの巨大な仏像3体(馬頭観音、不空羂索観音、十一面観音)をはじめ、金堂、本堂(講堂)に安置されていた諸仏がまとめて収蔵・公開されています。

1959年竣工の校倉造風の「宝蔵」には、像高5mの巨大な仏像3体(馬頭観音、不空羂索観音、十一面観音)が収蔵されている。

金堂、講堂に安置されていた諸仏も展示。

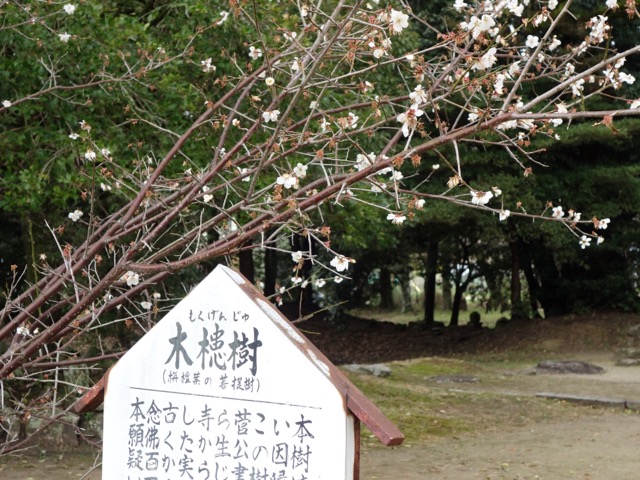

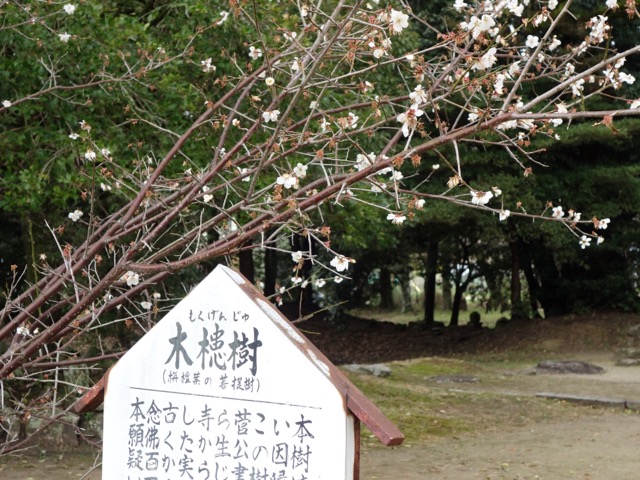

講堂の左手に立つ「木槵樹」。

九州随一の大寺として、この地に君臨した。

観世音寺の創建については確定していないものの、7世紀後半に造営が始まったことが分かっています。約80年かけて、746年に完成したと伝えられています。761年には南西の一角に天下三戒壇の一つである「戒壇院」が建立され、修行を積んだ僧に対する授戒の場として、九州での最高の寺格を得ました。まさに九州随一の大寺として、この地に君臨していたのです。それは現在の田園風景の中に侘びた雰囲気で佇む姿からは想像しにくいものですが、そのギャップを想像させることこそが今の観世音寺の最大の魅力なのかもしれません。

観世音寺を訪ねた後に復習する過程でも、この寺の偉大さにあらためて気付かされます。太宰府天満宮に行く時は、絶対に合わせて訪れることをおすすめする名刹です。

観世音寺は7世紀後半に造営が始まったとされる古刹で、九州随一の大寺としてこの地に君臨していたという。

photo.

アクセスマップと交通アクセス

■公共交通機関

- 西鉄太宰府線 五条駅下車、徒歩約10~12分(630 m程度)で到着します。

- 西鉄太宰府駅下車、徒歩約18〜20分。太宰府駅前からまほろば号(100円)利用で「観世音寺前」下車すぐ。

- 西鉄大牟田線 都府楼前駅下車、徒歩約20分。

- バス:まほろば号「観世音寺前」バス停すぐ、西鉄バス「太宰府市役所前」から徒歩約200m。

- レンタサイクル:西鉄太宰府駅で貸出、自転車で約10分。

■車でのアクセス

- 住所:福岡県太宰府市観世音寺5丁目6‑1。

- 高速:九州道「太宰府IC」から約4〜5 km/7〜10分。

- 駐車場:無料駐車場20〜30台分あり(普通車・バスも可)。

- コインパーキング:近隣(徒歩5分圏内)にも複数あり。

詳細情報

| 名称 | 観世音寺 |

|---|---|

| 所在地 | 福岡県太宰府市観世音寺5丁目6-1 |

| 問い合わせ先 | 092-922-1811 | 観世音寺 |

| 休業日 | - |

| 料金 | - |

| 駐車場 | 無料駐車場 |

| 公式サイト | https://kanzeonji.net/ |

| wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/観世音寺 |

| 食べログ | - |

| トリップアドバイザー | https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g325587-d4235701-Reviews-Kanzeon_Temple-Dazaifu_Fukuoka_Prefecture_Kyushu.html |

| LAST VISIT | 202503 |

※掲載のデータは当ページ更新時点でのものです。以後の変更や詳細な情報につきましては、ご自身でお問い合わせの上ご確認いただきますよう、あらかじめご了承ください。

情報更新日:2026年1月