奈良豆比古神社

ならつひこじんじゃ □奈良県奈良市

<言葉や写真では、到底伝えられない神秘。>

奈良阪の古社「奈良豆比古神社」は、春日大社とゆかりが深く、神聖な空気に満ちたパワースポットです。本殿の裏手には、樹齢1000年以上とされる巨大なクスノキがあり、圧倒的な存在感を放っています。能楽のルーツと言われる国の重要無形民俗文化財「翁舞」が奉納されることでも有名です。本記事では、奈良豆比古神社の魅力やアクセス、そして実際に訪ねて分かったおすすめ情報などを詳しく紹介します。

所要時間:15〜30分(参拝・見学)

言葉や写真では、到底伝えられない神秘。

朝日を浴びる奈良阪の古社は、どこまでも清々しく荘厳な雰囲気に満ちています。まだ湿り気を含んだ朝の空気が、徐々に日光に温められているのが分かります。朝特有の野鳥の囀りが境内に響いています。また本殿の裏手にある神々しいまでのクスノキの巨木。奈良豆比古神社はさほど大きな神社ではありませんが、訪れた者の心を大きく包むような神聖な力に満ちた神社でした。

どこまでも清々しく荘厳な雰囲気に満ちていた、早朝の「奈良豆比古神社」。ようやく朝日が境内に差し込み始めた。

桜の木に導かれる一の鳥居。

志貴皇子崩御の後、771年に祀ったのがはじまり。

春日大社とのゆかりも深いとされる。

神域へと続く参道と二の鳥居。

「春日社」と刻まれた石灯籠が、数多く残る。

奈良と京都を結ぶ古くからの街道沿いに、奈良豆比古神社があります。一帯は丘陵地で坂道になっていることから「奈良阪」と呼ばれている地域です。ここには奈良時代に奈良山春日離宮があり、この地で療養をしていた志貴皇子崩御の後、771年に祀ったのがはじまりとされます。春日大社とのゆかりも深く、明治時代までは「奈良坂春日社」と呼ばれていました。今でも境内には「春日社」と刻まれた石灯籠が数多く残されています。

多くの石灯籠には「春日社」と刻まれているが、これは明治時代までは「奈良坂春日社」と呼ばれていたことに由来する。

境内にはどこか神秘的な雰囲気がある。

さほど広くない境内に多くの境内社が建ち並ぶ。

こんもりとした木立に囲まれた「大福神社」。

池のほとりにある「弁財天社」。

本殿は、境内の奥に並ぶ春日造の三社。

御祭神は三柱。境内の奥に並ぶ春日造の三社が象徴的です。中央に産土神である平城津彦神(奈良豆比古神)、左に志貴皇子、右に志貴皇子の皇子である春日王が祀られています。三社はいずれも朱塗りの鮮やかさが印象深いのですが、これは20年ごとに御造替が行われているからだそうです。

また境内には「大福神社」「石瓶神社」「辦財天社」など5つの境内社があり、古くから地元の氏神として多くの崇敬を集めていることを感じさせます。

本殿は境内の奥に並ぶ春日造の三社。中央に産土神である平城津彦神、左に志貴皇子、右に春日王を祀る。

一見舞殿のように見える拝殿。

青銅製の吊灯籠が並ぶ。

本殿手前にある朱塗りの透垣と鳥居。

本殿は20年ごとに御造替が行われている。

能楽のルーツと言われる、「翁舞」。

本殿の手前にある一見舞殿のように見える拝殿は、毎年10月8日に「翁舞」が奉納されることで有名です。これは奈良豆比古神社の秋祭りの宵宮に行われる舞で、日本の能楽のルーツとも言われている大変貴重な行事。国の重要無形民俗文化財にも指定されています。上記の春日王の病気平癒を願って2人の皇子が舞を奉納したことが始まりと伝わり、約1300年もの歴史があるのです。

また神社には現在使用されているものを含めて多数の能面や装束が伝えられています。室町時代のものもあるといい、普段は奈良国立博物館に保存されているそうです。中には国の重要文化財に指定された能面もあるのです。

毎年10月8日、奈良豆比古神社の秋祭りの宵宮に「翁舞」が奉納されることで有名。日本の能楽のルーツとも言われている。

「翁舞」は約1300年もの歴史がある。

膝ほどの高さしかない本殿手前の狛犬。

かなり古そうな狛犬。

まだ湿り気を含んだ朝の空気が心地よい。

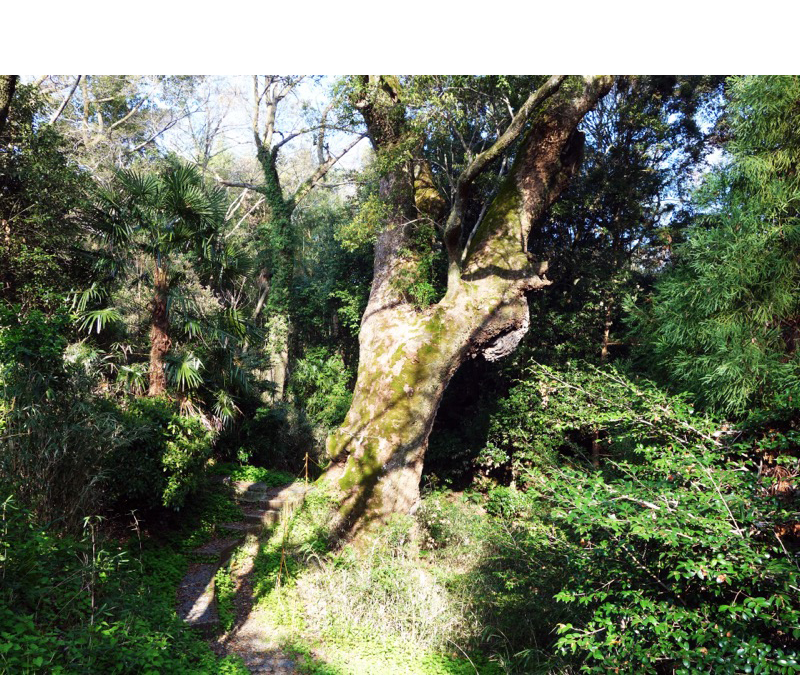

樹齢は1000年以上、クスノキの巨木。

そして今回の訪問で最も感銘を受けたのが、境内奥の森にあるクスノキの巨木です。神域を回り込むように路地があり、本殿の裏側あたり、土地が一段低くなった窪地に聳え立つ大木です。幹回りは約12.8m、高さ約30mの巨樹で、樹齢は1000年以上と言われます。途中で二股に分かれ、さらにそれぞれが二股に分かれて頭上で広がる枝張りは直径約20mにもなります。この窪地全体をこのクスノキ1本で覆い隠すほどです。

本殿の裏側には森が広がり、樹齢は1000年以上と言われるクスノキの巨木が聳え立っている。

御神木の近くにある小さな祠。

幹回りは約12.8m、高さ約30mもある。

幹には注連縄が掛けられている。

新しい枝が朝日を浴びて輝いている。

圧倒的なオーラを、放っている。

そしてこのクスノキには、何か不思議なパワーを感じます。朝日が横から差し込んで大木を照らしています。苔むした太い幹はまるで岩のように存在感を放ち、圧倒的なオーラを放っています。生きる力を感じるというか、あたりにはクスノキが巻き起こした生命力の粒子が漂っているようです。

東大寺や興福寺と同じように、1000年以上に渡って奈良を見続けてきた古木。知っていることは山ほどあるのに、何も語らずにただこの場所に立ち続けるクスノキ。言葉や写真では到底伝えられない神秘が、そこにはありました。

途中で二股に分かれ、さらにそれぞれが二股に分かれて頭上で広がる。枝張りは直径約20mにも及ぶ。

巨木は圧倒的なオーラを放っていた。

境内社である「毘沙門天王社」。

石の神とも言われる「石瓶神社」。

様々な時代の石灯籠が並ぶ様子は壮観。

photo.

アクセスマップと交通アクセス

■公共交通機関をご利用の場合

- 出発駅:JR奈良駅または近鉄奈良駅

- バス:奈良交通バス「青山住宅行き」または「州見台八丁目行き」に乗車

- 所要時間:約13~15分

- 下車バス停:「奈良阪」

- 徒歩:バス停から徒歩 約3~5分で到着

※近鉄奈良駅から歩くルートもありますが、徒歩だと約35分前後かかります。

■車をご利用の場合

- 高速道路:京奈和自動車道「木津IC」より約8分

- 駐車場:神社には駐車場がありません。

- 周辺のコインパーキング例:

- リパーク奈良今在家町(徒歩 約15分)

- タイムズ東大寺転害門西(徒歩 約17分)

- akippa 予約制駐車場(奈良阪町バス停前/徒歩 約1分)

詳細情報

| 名称 | 奈良豆比古神社 |

|---|---|

| 所在地 | 奈良県奈良市奈良阪町2489 |

| 問い合わせ先 | 0742-23-1025 | 奈良豆比古神社 |

| 休業日 | - |

| 料金 | - |

| 駐車場 | 無料駐車場 |

| 公式サイト | ― |

| wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/奈良豆比古神社 |

| 食べログ | - |

| トリップアドバイザー | https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298198-d8779489-Reviews-Narazuhiko_Shrine-Nara_Nara_Prefecture_Kinki.html |

| LAST VISIT | 202504 |

※掲載のデータは当ページ更新時点でのものです。以後の変更や詳細な情報につきましては、ご自身でお問い合わせの上ご確認いただきますよう、あらかじめご了承ください。

情報更新日:2026年1月