青木間歩

あおきまぶ □兵庫県川辺郡猪名川町

<坑道を歩いて、身近な鉱山を知る。>

兵庫県川西市にある「青木間歩」は、かつて鉱山として栄えた多田銀銅山の坑道跡です。「間歩(まぶ)」とは鉱山の坑道のことを指します。内部は岩盤がむき出しになっており、ひんやりとした空気が漂っています。坑道の真上には「露頭掘の跡」も見られ、鉱山が身近にあったことを感じられます。本記事では、青木間歩の魅力やアクセス、実際に訪ねて分かったおすすめ情報などを詳しく紹介します。

所要時間:10〜20分(見学)

坑道を歩いて、身近な鉱山を知る。

「間歩(まぶ)」とは鉱山の坑道のことを指します。青木間歩は昭和時代まで採掘されていた「多田銀銅山」の坑道跡です。日中は開放されていて、無料で誰でも見学できるようになっています。

多田銀銅山は銀や銅の産出で江戸時代に特に栄え、「銀山三千軒」とも呼ばれたそうです。今は山中にひっそり、行き止まりとなる道の奥で産業遺跡として残されています。

青木間歩は昭和時代まで採掘されていた「多田銀銅山」の坑道跡。無料で誰でも見学できる。

鉱山の神様、金彦山神社。

青木間歩は多田銀銅山の見どころのひとつで、まずはエリアの「多田銀銅山 悠久の館」に車を停め、歩いて向かいます。10分ほどで「金山彦神社」という神社があります。鉱山の神様として各地にある神社ですが、この金山彦神社の創建は807年とも伝わり、その頃から鉱山として利用されていたことを想起させます。

その金山彦神社の隣に、今回の目的である青木間歩があります。

近くにある鉱山の神様「金山彦神社」の創建は807年とも伝わり、鉱山としてかなり古い歴史があることを想起させる。

「悠久の館」から風情ある道を歩いて向かう。

近くには多くの見どころが点在する。

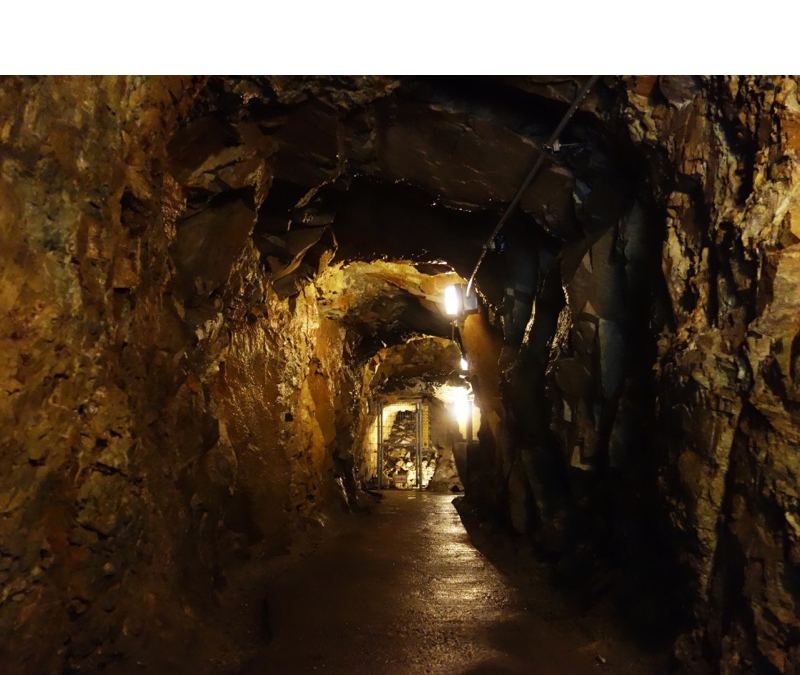

岩盤が剥き出しの、迫力ある坑道。

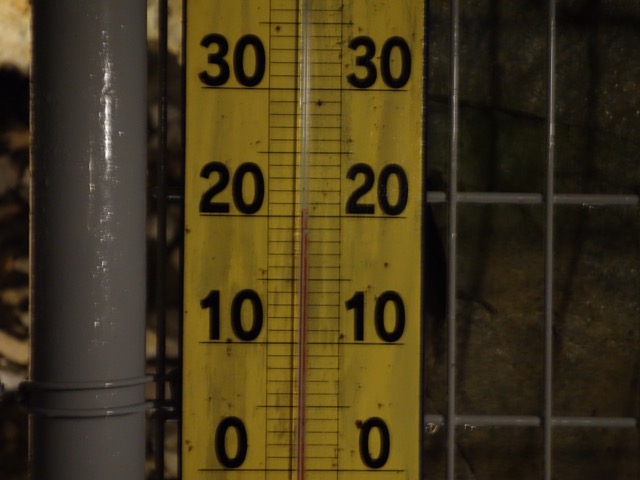

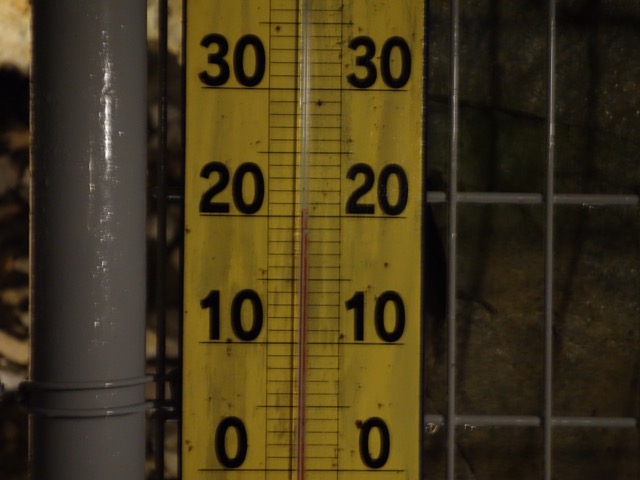

青木間歩は山の斜面に小さな入口があり、掘り進んだ岩盤が剥き出しのまま奥へ続いています。全長は50mほどで、規模は小さいです。しかし岩が砕かれた跡がそのまま残るゴツゴツとした坑道は迫力があります。夏の訪問だったので、坑内は冷んやりとしています。一年を通して15-20℃なのだそう。一部で地下水が染み出しているのか、あるいは結露なのか、坑内の壁や天井はすべて濡れています。またそれが湿気となり、坑道の奥の方はやや霧がかかったようになっていました。岩壁の一部には青白い箇所も見られますが、これは鉱脈の一種なのだそう。

掘り進んだ岩盤が剥き出しのまま奥へ続く。そのうち全長50mほどが普段から公開されている。

構内は湿気が多く、霧がかっている。

坑道の最も奥の部分。

坑内は一年を通して15-20℃で一定している。

江戸時代には「銀山三千軒」とも呼ばれた。

青木間歩の真上にある、「露頭堀の跡」。

また青木間歩の入口の脇には「露頭堀の跡」と書かれた立札と階段があり、階段を上ったところには岩山をそのまま掘削した跡が見られます。幅1mほどの深い切れ込みが岩山の上まで続いていて、生野銀山で見た「慶寿ひ」と同じ。比べると規模は小さいですが。ここに鉱脈があったことがよく分かりますし、ここはちょうど青木間歩の真上なのです。

青木間歩の真上には、岩山をそのまま掘削した「露頭堀の跡」が見られる。幅1mほどの深い切れ込みが鉱脈の跡を示す。

「露頭堀の跡」へ上る階段。

規模は小さいが見ごたえのある坑道。

多田銀銅山の遺跡が、点在している。

青木間歩以外にも周辺には多田銀銅山の遺跡が点在しています。最も奥には昭和期に大規模に掘削された「大露頭」があるし、それまでには青木間歩と同じような坑道跡もあります(ただし中に入れるのは青木間歩のみです)。手前の「悠久の館」では多田銀銅山のことを詳しく学べるほか、その向かいには製錬所跡地の悠久広場があります。広場には往時を偲ばせるレンガ構造物が現存していて、鉱山が身近にあったことを感じられるようになっています。

「間歩(まぶ)」とは鉱山の坑道のことを指すのだそう。古くから銀と銅を産出し、昭和48年に閉山した。

多田銀銅山の展示がある「悠久の館」。

かつて精錬所が置かれていた「悠久広場」。

photo.

アクセスマップと交通アクセス

■公共交通機関でのアクセス

最寄り駅は能勢電鉄「日生中央駅」または「川西池田駅」です。

- 阪急バス「銀山口」バス停下車、徒歩約20分 → 西へ進む

- 阪急バス「白金2丁目」バス停下車、徒歩約20分 → 南へ進む

- ふれあいバス「銀山公会堂前」バス停下車、すぐ到着

バスでの所要時間は、日生中央駅から約10〜20分程度です。

■車でのアクセス

- 「多田銀銅山 悠久の館」の駐車場(無料・普通車6台、大型バス用スペース3台)を利用可能。

- 青木間歩本体には駐車場がありませんので、悠久の館から徒歩約550m(徒歩15分)の道のりです。

- 坑道へ向かう道は道幅が狭いため、車両の進入は不可です。徒歩のみのアクセスとなります。

詳細情報

| 名称 | 青木間歩 |

|---|---|

| 所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町銀山 |

| 問い合わせ先 | 072-766-4800 | 多田銀銅山悠久の館 |

| 休業日 | - |

| 料金 | - |

| 駐車場 | 無料駐車場 |

| 公式サイト | ― |

| wikipedia | ー |

| 食べログ | - |

| トリップアドバイザー | - |

| LAST VISIT | 202409 |

※掲載のデータは当ページ更新時点でのものです。以後の変更や詳細な情報につきましては、ご自身でお問い合わせの上ご確認いただきますよう、あらかじめご了承ください。

情報更新日:2026年1月